FoResLab – Future Lab towards Forests Resilient to Climate Change

Der Klimawandel hat unmittelbare Auswirkungen auf die Wälder in Mitteleuropa. Diese Veränderungen stellen eine große Herausforderung für die Bewirtschaftung und den Erhalt der Wälder dar, da sie zentrale Ökosystemfunktionen und -dienstleistungen für die Gesellschaft bereitstellen – etwa CO₂-Bindung, Biodiversität und Wasserspeicherung. Angesichts dieser Herausforderungen besteht ein dringender Bedarf an Lösungen, die die Resilienz der Wälder gegenüber aktuellen und zukünftigen Klimabedingungen stärken.

FoResLab wurde als eines aktuell fünf Klima. Zukunftslaboren in Niedersachsen gegründet und verfolgt einen stark inter- und transdisziplinären Ansatz. Ziel ist es, wissenschaftlich fundierte und praxisrelevante Antworten auf die Frage zu finden, wie Wälder unter den Bedingungen des Klimawandels resilient gemacht werden können. Das Projekt bringt Expert:innen aus verschiedenen Universitäten, Forschungseinrichtungen und Praxispartnern zusammen, um eine enge Verbindung zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zu gewährleisten.

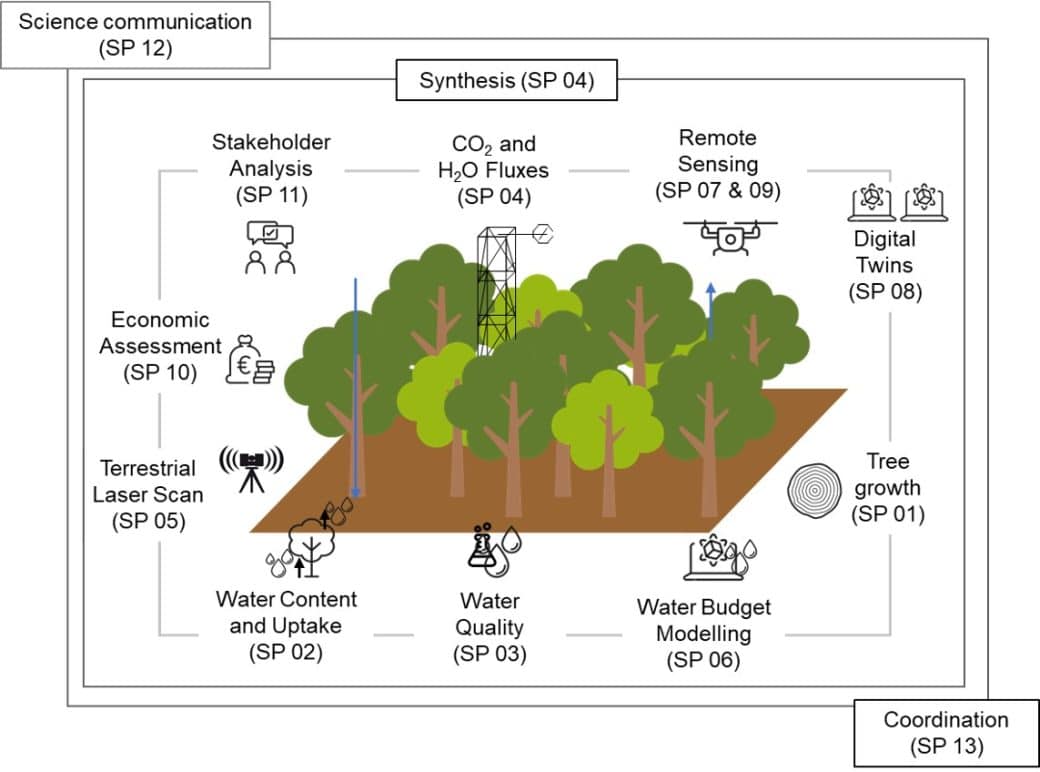

Gefördert wird FoResLab von zukunft.niedersachsen, einer gemeinsamen Initiative des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur sowie der VolkswagenStiftung. Die Forschung ist in drei Plattformen und 13 Teilprojekte gegliedert, wobei experimentelle, digitale und gesellschaftliche Aspekte gleichermaßen berücksichtigt werden. Im Zentrum stehen dabei die Entwicklung neuer Bewirtschaftungskonzepte, die Nutzung modernster Sensortechnologie und digitaler Zwillinge sowie die Einbindung gesellschaftlicher Akteure, um die Transformation hin zu klimaresilienten Wäldern zu unterstützen.

FoResLab verfolgt das Ziel, mit innovativer Forschung, digitaler Technologie und gesellschaftlicher Beteiligung Wege zu klimaresilienten Wäldern zu finden und dieses Wissen breit verfügbar zu machen. Damit leistet das Projekt einen wichtigen Beitrag zum Schutz und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder im Klimawandel.

FoResLab nutzt ein umfassendes Spektrum an Methoden und ist auf drei Plattformen organisiert, um die zentrale Frage der Resilienz von Wäldern gegenüber dem Klimawandel zu beantworten:

Experimentelle Plattform

- Untersuchung relevanter Ökosystemfunktionen und -dienstleistungen (z.B. CO₂-Aufnahme, Wasserspeicherung) an sechs hochgradig instrumentierten Waldstandorten.

- Einsatz modernster Fast-Echtzeit-Sensortechnologie zur kontinuierlichen Erfassung von Umwelt- und Bestandsdaten.

- Harmonisiertes experimentelles Design, um multifunktionale Indikatoren für die Resilienz der Wälder abzuleiten.

Digitale Plattform

- Entwicklung und Nutzung digitaler Zwillinge der Versuchsstandorte: Diese digitalen Abbilder ermöglichen es, verschiedene Bewirtschaftungsoptionen und deren Auswirkungen auf reale Wälder virtuell zu simulieren und zu bewerten.

- Luft- und weltraumgestützte Fernerkundung sowie Modellierungsansätze zur großflächigen und detaillierten Erfassung von Waldzustand und -entwicklung.

- Online-Wald-Wasserstress-Monitor: Ein digitales Tool, das den Wasserstress in Wäldern nahezu in Echtzeit mit hoher räumlicher und zeitlicher Auflösung überwacht und öffentlich zugänglich macht.

Gesellschaftsplattform

- Einbindung und Befragung von Stakeholdern (z.B. Waldbesitzeende, Forstwirtschaft, Gesellschaft) durch Interviews und Workshops, um deren Präferenzen, Wahrnehmungen und Motivation für die Waldtransformation zu erfassen.

- Entwicklung lokaler Transformationspfade gemeinsam mit Stakeholdern und Expert:innen.

- Durchführung ökonomischer Experimente zur Identifikation gesellschaftlicher Präferenzen für verschiedene Waldfunktionen.

- Evaluation von Verhaltensstrategien zur Förderung der öffentlichen Unterstützung für klimaresiliente Wälder, u.a. mithilfe randomisierter kontrollierter Studien.